瀏覽社交媒體時,您被博主推薦的東西“種草”過嗎?近年來,線上渠道成為消費重要陣地,“種草經濟”作為在線新經濟典型模式之一,呈現增長態勢。但調研數據顯示,有72.4%的消費者表示受過虛假種草的影響,種草變“拔草”。

揚子晚報/紫牛新聞見習記者 王燦

哪些產品容易給消費者“種草”?

“種草”這個詞在社交平臺可以說是非常常見,它泛指“把一樣事物推薦給另一個人,讓另一個人喜歡這樣事物”的過程。比如您瀏覽微博、小紅書、抖音等平臺,有不少網紅博主或素人推薦愛用好物、美食美景等等,被介紹所吸引的用戶就可能忍不住下單購買或實地體驗,這樣的下單消費就催生了“種草經濟”。

根據艾媒咨詢3月17日發布的《2022年中國種草經濟市場及消費行為監測報告》,“種草經濟”本質上仍是一種注意力經濟,是“網紅經濟”的進一步延伸。

艾媒咨詢調研數據顯示,“種草經濟”的消費者中,27至39歲的青年占比62.4%,收入5000元到1萬元的中高收入人群占比64.5%。消費者被“種草”的主要渠道是網紅達人的測評視頻以及帶貨推廣,皆超過六成占比。艾媒咨詢分析師認為,網紅KOL在特定圈子內擁有一定的影響力,消費者會十分欣賞所關注KOL的生活態度和生活方式等,因此會有購置同款商品、打卡同款地點等行為。

另外,近一半的消費者有過3-5次的被種草經歷。而在產品品類中,服飾鞋包、食品以及美妝護膚是消費者容易被種草的品類。究其原因,或是因為這些品類較為熱銷且有著較高的需求量,在這三個品類上推廣分享能獲得可觀的流量。

七成消費者曾受虛假種草的影響

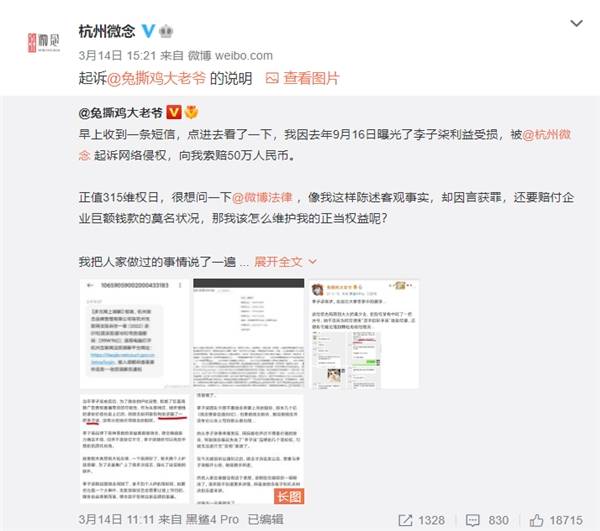

您有沒有被網絡上的種草博文吸引,實際消費后卻發現非常一般,有種被“騙”的感覺?有商家雇傭專業寫手和網絡水軍虛構“種草筆記”“網紅測評”,形成一條灰色產業鏈。原本用來分享好物的“種草筆記”,變成了對消費者的誘導甚至是誤導。

調研數據顯示,有72.4%的消費者表示受過虛假種草的影響。艾媒咨詢分析師認為,虛假種草使種草攻略變成營銷手段,改變了分享好物的初衷。商家找“水軍”(不管是一般素人還是網紅達人)進行虛假宣傳的行為,本身是對消費者知情權和選擇權的一種侵犯。

隨著種草亂象頻發,“虛假種草”相關話題在網絡上曝光度較高。新華社、人民日報等主流媒體評價虛假種草亂象侵犯消費者權益,亟待規范整治。北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤接受媒體采訪時曾表示,針對互聯網頻頻出現虛假內容的現象,應加強多層次治理;監管部門和行業協會可制定相應的規章和標準,加強行業監管和自律;對于涉嫌虛假宣傳的機構和賬號,應及時進行封禁。

中國人民大學法學院教授劉俊海等專家認為,相關平臺應使用更科學的算法對優質內容進行推薦,不再把類似“評論數”“點贊數”等作為排名的唯一依據,而是把誠信度、資質等作為重要的參考指標。

校對 李海慧

營業執照

營業執照